映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://2025年度 新歓ブログリレー #12

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

文学部2年の下野です。

今回は4月29日の新歓で流す「東京物語」について書きたいと思います。

「東京物語」は小津安二郎監督が1953年に発表した作品です。(佐藤、日本大百科全書)

あらすじは映画本編を見ていただくこととして、ここでは特に注目してほしいと思うポイントを述べたいと思います。

なんといっても、一番見てほしいのは名優杉村春子の演技です。ここで杉村春子の略歴を紹介しましょう。

杉村春子は1909年、広島県生まれで、文学座の中心として演劇界で活躍しました。「女の一生」、「鹿鳴館」などの舞台が有名な作品です。(水落、日本大百科全書)

彼女の映画の中での演技を見ていると、その上手さに圧倒されます。ちょっとしたしぐさ一つにしても、演じているという雰囲気がなく、自然にその動作が出てくるように感じられるのです。親戚の家に上がってお土産を渡すとき、電話口で応対をするとき、夫と食事をするとき、酔った父親が帰ってきたのを露骨に嫌がるとき・・・映画の中の様々なシーンで杉村春子の演技が光ります。と、ここでいろいろと書いていると、やっぱり実際にその演技を見ていただいたほうが、そのすごさも分かるのではないかと思ってしまいます。というわけで、百聞は一見に如かず。ぜひ、4月29日、お越しください。

参考文献

『日本大百科全書』 項目「東京物語」佐藤忠男 著

「杉村春子」水落潔 著 小学館 刊(電子辞書使用)

『東京物語 デジタル・リマスター版』小津安二郎 監督(NHKBS 2023年12月12日放送)

こんにちは。北大映研2年の河村です。

北海道ではようやく桜が咲き始め、出会いと別れの季節も一段落といった感じですね。そんな今日この頃にぴったりな映画があります。

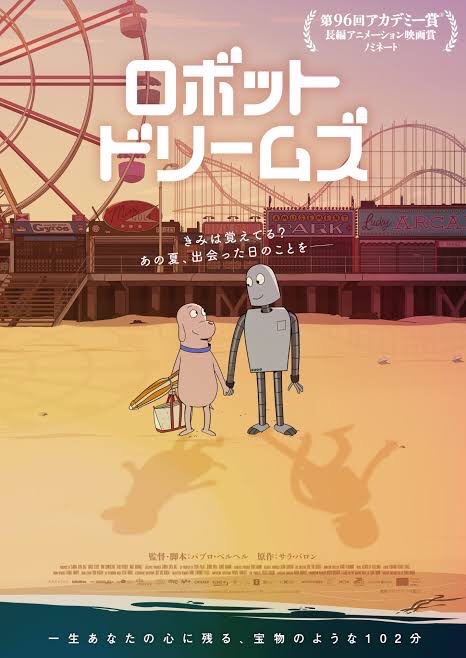

ということで、本日のブログリレーではアニメーション映画「ロボット・ドリームズ」を紹介させて頂きます。

大都会・ニューヨークのアパートの一室で孤独に暮らす主人公(犬)。彼が深夜テレビで流れるCMを見て衝動買いしたのは、友達用ロボットでした。季節は夏。多くの人(動物)でにぎわうセントラルパークやクイーンズボロ橋、エンパイアステートビルなどのニューヨーク名所を巡りながら、二人は友情を深めていきます。

セントラルパークにて、ラジカセから流れるEarth, Wind & Fireの世界的名曲「September」に乗り、二人が手を取り合って踊るシーンでは、見ているこちらまで楽しい気持ちになります。また、画面全体に詳細に描き込まれた鮮やかな都会の風景は、どの一瞬を切り取ってもポストカードにしたくなるほどです。

ところが、海水浴に行った際にロボットは故障し、ビーチから一歩も動けなくなってしまいます。さらに悪いことに、その日は海水浴最終日。ビーチは次の夏まで封鎖されることになってしまって・・・

本作には一切のセリフがありません。また、登場するキャラクターは皆人間ではありません。しかしながら、作中で描かれる二人の友情の顛末は、誰しもが一度は経験するものであり、気づけば犬とロボットそれぞれに感情移入してしまいます。

ゆるかわいいデザインで表情豊かに描かれるキャラクター、観客を飽きさせないカラフルな背景映像、陽気な音楽、・・・これらの要素から本作は、小さな子どもでも楽しめるアニメとして非常に優秀な作品と言えるでしょう。しかし、(もちろんのことですが)単なる子ども向けアニメではありません。

幼い頃に見た絵本やアニメを大きくなって見返してみたら、その作品の持つ真のテーマや、登場人物の繊細な感情に気づいた、なんて経験はありませんか?本作は間違いなく、その類の作品です。幼い子どもにとっては、二人の友情はバッドエンドを迎えたように見えるかもしれませんが、それは決して単純なバッドエンドではないことが、大人になった私たちには分かるのです。そういうわけで本作は、私がぜひまた見返したい作品であると同時に、私がもし子どもを育てることになったらぜひ見せたい作品の一つでもあります。それで、その子が成長してから、「なるほど、そういうことだったのかぁ・・・」という気持ちにさせたい。

個人的に、本作最大の魅力は、穏やかな感傷に包まれるラストシーンの終わり方なのですが、私の文章力ではどうやってもネタバレになってしまうので、この辺で紹介を終えようと思います。(すでにネタバレだよ!という方、ごめんなさい。ストーリーの核心を避けながら作品を紹介するのってすごく難しいです・・・)

本作は、青春を共にした友人、楽しい思い出をくれたかつての恋人、などなど、今では離れ離れになった大切な人たちに思いを馳せて、切なくも温かい気持ちになれる作品です。気になった方はぜひご覧ください。最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

作品情報

「ロボット・ドリームズ」

公開日:2024年11月8日

監督・脚本:パブロ・ベルヘル

原作:サラ・バロン

上映時間:102分

主な受賞:第96回アカデミー賞ノミネート、第36回ヨーロッパ映画賞、第51回アニー賞、第38回ゴヤ賞受賞

参考文献

ロボット・ドリームズ公式サイト,https://klockworx-v.com/robotdreams/,2024/04/24閲覧

映研4年目の中西です。

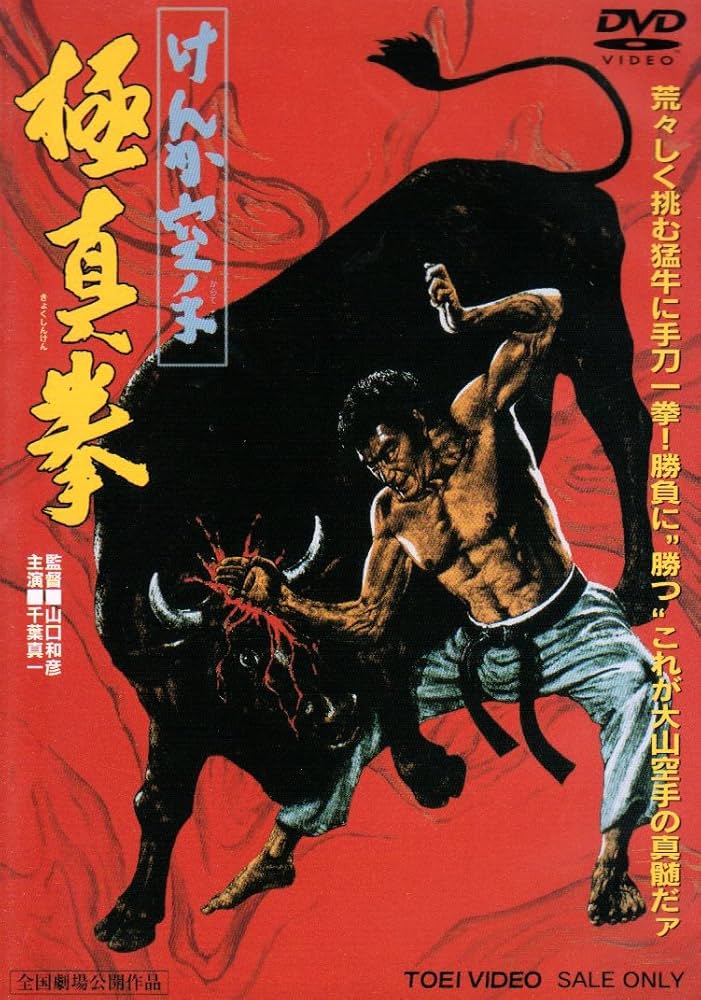

この度のブログリレーでは千葉真一氏について書こうと思います。

千葉真一氏について軽く紹介しておきます。

1939年福岡県福岡市生まれ、本名前田禎穂。器械体操と極真空手四段の経験を活かした迫力のある動きが特徴のアクション俳優です。1970年には自分と同レベルでアクションが可能な役者の育成が急務であると判断しジャパンアクションクラブ(JAC)を発足。俳優、指導者の立場に加えてミュージシャン、アクションの演出家、映画監督など、活躍の場は多岐にわたりました。

私が千葉真一氏出演作品において着目したいのがその喜劇性です。千葉真一氏が愛されるのには、彼自身が持つコメディ属性によるところが一側面としてあると思います。私が視聴した作品の具体例とともにその可笑しさをお伝えすることができれば幸いです。

この映画は私が千葉真一映画(省略のため千葉真一氏が出演している映画作品のことを今後このように記述する)に傾倒するきっかけとなった作品になります。あらすじはざっくり、千葉真一氏演じる大山が空手の全国大会で優勝を果たします。その試合で大山が負かせた空手道場に逆恨みされて命を狙われるというものです。今説明したあらすじからも世界観がにじみ出ておりますが、千葉真一映画では空手道場が極道並みの権力と武力を有しています。‘’空手‘’という日常的馴染みはないが日本の風土にマッチしているイメージがあるこのテーマは、盛れば盛るだけ違和感に邪魔されることなく可笑しさを増大させるのです。

序盤に最も衝撃を受けたシーンがあります。それは、かつて大山が暴漢に襲われているところを助けた女性が米兵と居るのを目撃したところから始まります。それを見て大山は彼女が米軍相手に売春をしていると思い、これではなぜ助けたのかわからないではないか!、と憤ります。大山は米兵と女性をそれとなく人気の無いところに連れていき、米兵を殴って追い払います。自分の身体を売って生活している女性を救いだす、という緊迫感があって英雄的な展開です。しかし、この次に大山がとった行動に私は度肝を抜かれました。あろうことか大山はその女性を強姦するのです。何が起こったかわからないまま事後のシーンに移り、彼女が翻訳家を目指していたため米兵と一緒に居たことが判明します。つまりは彼女が米兵相手に売春しているというのは大山の早とちりであり、残ったのは彼がただ単に強姦したという事実のみなのです。英雄的な存在として描かれていたはずの大山があっという間にとんでもない極悪人になってしまいました。ここから挽回する手段はあるのだろうかと思いながら事実を知った大山の次の行動を待っていると、彼は直角にお辞儀をしてただ一言「すまんっ」。強姦行為がその程度の謝罪で許される訳がないこと知っている私は彼のあまりの非常識さに思わず笑いを堪えきれませんでした。

今回はこの場面に限って分析してみます。このシーンがなぜ可笑しいのか。一つには展開が’’止まらない’’というところにあります。私がこの映画を視聴した際、当然ヒーロー路線に戻るのだろうと予想しながら見ていました。つまりイメージダウンしたなら持ち上げる展開が来るだろうと。しかし次の展開で彼の印象は地に落ちることになります。通常ブレーキが踏まれるところで加速度的に展開が早まる‘’止まらなさ‘’による笑いは、振り返ってみれば思い当たる節があるのではないでしょうか?例えば昔の喜劇映画ではピタゴラスイッチのように連鎖的にハプニングが起こることで可笑しさが生まれています。「トムとジェリー」などのカートゥーンでも見られる現象だと思います。しかし「けんか空手極真拳」ではそれが主人公の印象の変化、それもマイナス方向への変化に表れているという点で私には衝撃だったのです。視覚的にこの手法が見受けられる映画は数多く存在しますが、少なくとも私の知る限り、印象がこの速度と落差で変化する映画は観たことがありません。

二つ目にあらゆる面で予想外なのです。一つ目に説明した’’止まらなさ’’は速度が求められるため、漫才やショート動画などの短時間での可笑しさが求められるプラットフォームにおいて非常に有効であると言えます。しかし、基本的に長時間である映画というプラットフォームではただでさえ予想しづらい超加速度的な’’止まらなさ’’が余計予想しづらいものになっています。大山が突然強姦しだすのも、雑に謝罪するのも、全く以て思いもよらない展開ですが、拍車をかけるようにプラットフォームもまた思いもよらないものだったのです。さらに付け加えると、この可笑しさが意図したものであるという痕跡が見当たらないのが恐ろしい。脚本の鈴木則文氏はこの畜生を全く意図せず生み出した可能性が高いのです。本人が意図していない可笑しさが爆笑を引き起こすという構図は、これまた思い当たる節があるかと思います。同じように大山というキャラクターの笑いどころは脚本家自身を含めて誰にも予想できるものではないのです。脚本家がこの状態を認識していないため大山は私たちの目には極悪人に映るが、作中では人気者として描かれることになります。この矛盾が私たち視聴者に無限のツッコミどころを与えてくれます。これらの理由から私にとって大山もとい千葉真一氏はもはや何をしていても面白い存在になりました。

三つ目に俳優が千葉真一氏であることがマストだったのです。この脚本を他の俳優が演じていたならここまで可笑しさは生まれなかったと思います。私はその秘密が千葉真一氏の身体的才能にあると考えました。本ブログの冒頭で紹介した通り、彼には器械体操と空手の経験があります。どちらも動きの精密さが重要な競技です。それを念頭によく観察してみると彼の挙動の節々からどこか機械を思わせるようなきびきびとした雰囲気を感じ取ることができます。競技経験を通じて染み付いた身体の制御術がクセになって表れているのです。可笑しさを生んでいるのはその雰囲気が見え隠れするという点です。会話シーン等ではだらんと無気力そうな雰囲気を出していますが、アクションシーンになるとそのきびきびと洗練された彼の身体的特性を遺憾なく発揮します。この’’緊張と緩和’’が可笑しさの発生源になっているのです。常に制御された動きをしているわけではないが、瞬間的に機械のような精密な動きをみせる、それでいていつそのきびきびした動きを取り戻しても不思議でないと思わせる肉体、これは彼の才能に他ならないと思います。彼の人相もこの場面の可笑しさに一役買っています。千葉真一氏の人相は目がぱっちりしていて笑顔がよく似合う陽気な男という印象です。そんな人が常識のかけらもない言動を取っていること、また、人気者として描かれていることには違和感が働かないこと、これらがこの場面の可笑しさを引き立てています。真剣な眼差しがうまい俳優でもあります。彼の敵を睨む顔だったり、緊迫した場面で見せる真剣な表情は緊張を生みます。この表情が鈴木則文氏の奇想天外な脚本と組み合わさったとき、至って真剣な表情で変なことをやっている、という’’緊張と緩和’’が生まれるのです。以上の理由から千葉真一氏が演じる役が非常識であればあるほど面白いのです。また、アクションシーンは競技経験に裏打ちされた純粋なカッコよさがあるのでアクション俳優として愛すべき理由しかないということがお分かりいただけるかと思います。

以上、「けんか空手極真拳」の一場面について感じた可笑しさを拙い知恵と文章で、やや強引な所もあったかもしれませんが、伝えてみようと試みた次第でした。この映画ではこの場面同様、予想することが不可能な展開がいくつも用意されているので、初見の私は笑い転げ続けてしまいました。この映画を観て可笑しさを感じないという方々に私は深い憐憫の情を向けることしかできません。千葉真一映画の魅力としてこのような計算外の面白さがランダムに訪れるので、さながらクリスマスプレゼントを開ける子供のような心持ちで映画を観始め、欲しい内容と違って落胆することもあれば、ドンピシャに欲しかった内容がやってきてジャックポットを当てたかのような快楽を味わえることもあります。千葉真一映画の視聴人数もこの時代多くないので前評判なしに見ることができます。同じことの繰り返しで毎日が退屈だという方は千葉真一映画が持つランダム性で日々に彩りと笑顔を与えてみてはいかがでしょうか?

こんにちは、留学生のミンです。

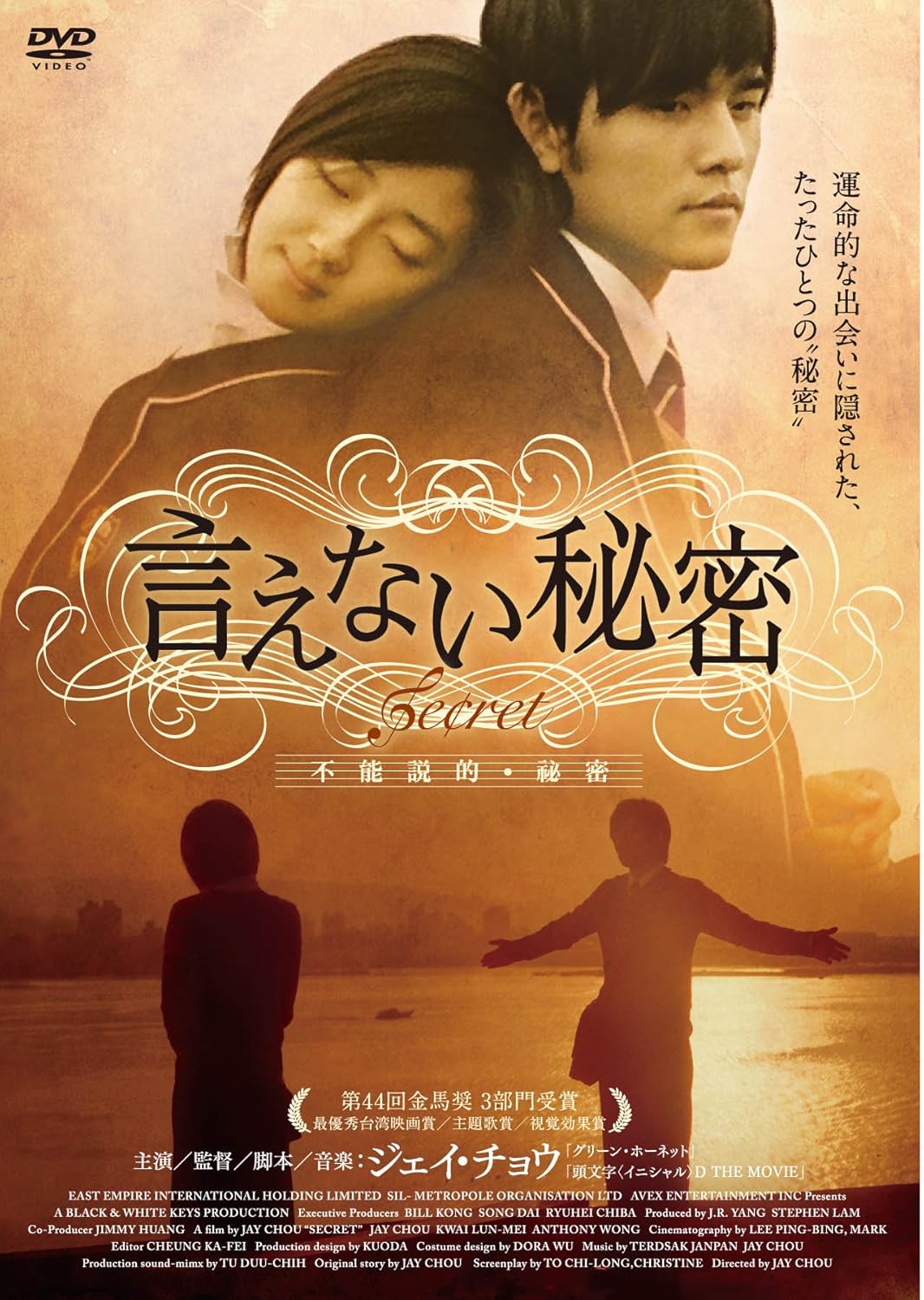

今日紹介したい映画は、周杰倫(Jay Chou)監督の『Secret(不能说的秘密)』です。ミステリアスな雰囲気の映画が好きですか。映画の中の音楽は、あなたにとって重要な要素ですか。もしその答えが「はい」なら、この映画は間違いなくあなたのための作品だと思います。

※ご注意:このレビューにはネタバレが含まれます。もし私の最初の紹介や映画のポスターを通してこの作品に好奇心を持ち、作品をまるごと楽しみたいと思ったなら、ぜひレビューを読む前に映画をご覧くださいね!

もし彼を知らない方がいれば、Jay Chouは中国語圏で「ポップの王」と称されるほど有名なアーティストです。彼の音楽は、伝統的な中国音楽と現代的な要素を融合させた独自のスタイルを持ち、詩的で深い感情が込められた歌詞が特徴です。『Secret』は彼の初監督作品であり、台湾映画賞で最優秀映画賞を受賞しました。映画の音楽には、ピアノ曲はナレーションのようなセリフとして使われており、観客を物語の異なる場面へと誘います。

ストーリーの中で、シャオユーが時間を越えて最初に出会ったのがジェイであるため、彼女の姿が見えるのはジェイだけです。この映画の設定の魅力は、台湾ならではのロマンチックな雰囲気と、ヨーロッパ風の古い建築様式を持つ学校の風景が見事に融合し、観客が一つ一つのシーンから芸術性と映像美を強く感じ取れる点にあります。

この映画は、時を超える恋愛だけでなく、登場人物の内面の描写にも深くフォーカスしています。シャオユーは少し孤独で謎めいた少女で、ピアノを愛し、澄んだ笑顔が印象的です。ジェイは少しやんちゃでありながらも親思いの一面を持ち、見た目の裏には父親に料理を作るような優しい息子の姿が隠れています。彼は自分の考えや信念を持ち、父親に「あの連中とは付き合うな」と言われても、自分が付き合いたい友人たちとの関係を続けたり、シャオユーのそばにいるために20年後の未来から過去へ戻るという決断を下すなど、自らの意思で選択をしていきます。

シャオユーの変化も印象的です。物語の前半では、無邪気に想いを伝えたり、ジャイのほっぺにキスしたりするような積極的な一面を見せますが、後半になるとその笑顔は影を落とし、密かな恋に苦しむ姿が描かれます。「存在しない恋愛」、つまり周囲には見えず、自分だけが知っている関係は、とても辛く孤独なものです。この感情は、誰しもが一度は感じたことのある「孤立」や「裏切り」とも重なるのではないでしょうか。

物語が進むにつれ、ジェイの方がどれほどシャオユーを大切に思っていたかも見えてきます。彼は卒業式で自分が作曲した曲を彼女に捧げたり、ピアノ室が取り壊される直前に「Secret」を弾いて過去へ戻る決断をする場面など、その想いの深さに心を打たれます。

私は、成功した恋愛映画とは、観客の期待に応えるだけでなく、観終わった後にも心に引っかかるような切なさや胸の奥に残る感情を忘れずに描いている作品だと思います。そういった感情は「ほろ苦さ(bittersweet)」とも言えるでしょう。ラストで、学校の卒業写真にジェイとシャオユーが一緒に写っているのを見て、ようやく2人が一緒になれたとわかりますが、それまでの道のりで観客はさまざまな感情を経験したことでしょう。

物語をシャオユーとジェイ、2つの視点から描くことで、映画はより深みを増します。特にジェイが「自分以外に誰もシャオユーの存在を知らない」と気づいた瞬間は、物語のクライマックスを一段と盛り上げます。「2人だけの物語」であっても、これほど揺さぶる愛があります。

そして、キャラクターたちのひとつひとつの選択が物語を大きく動かします。シャオユーが”謎の楽譜”を弾いて未来に飛んだこと、20年後の青年を好きになったことを教師(のちのジェイの父)に打ち明けたこと、ジェイが最後の最後で勇気を出して過去に戻る決断をしたこと――すべてに意味があります。自分の気持ちに正直に、そして勇敢に生きることの美しさを教えてくれます。

だからこそ、もしあなたが日常に少しだけスパイスを加えたいと思っているのなら、『Secret』はきっと期待を裏切らない作品だと思います。

感情を揺さぶるピアノの旋律、ピアノバトル、そして涙を誘うような「言えない秘密」と「タンポポの約束」といった楽曲の切なさまで──この映画には心を動かす要素が詰まっています。

映画において最も大切なのは、「観た人に何を感じさせるか」だと私は思います。アクション映画が「わあ」と思わせ、社会的リアリズム映画が「深く考えさせる」ように、ロマンチックな映画の成功とは、観る人がまるで理想の世界に迷い込み、登場人物たちと一緒に心を震わせるような体験をさせてくれることだと思います。

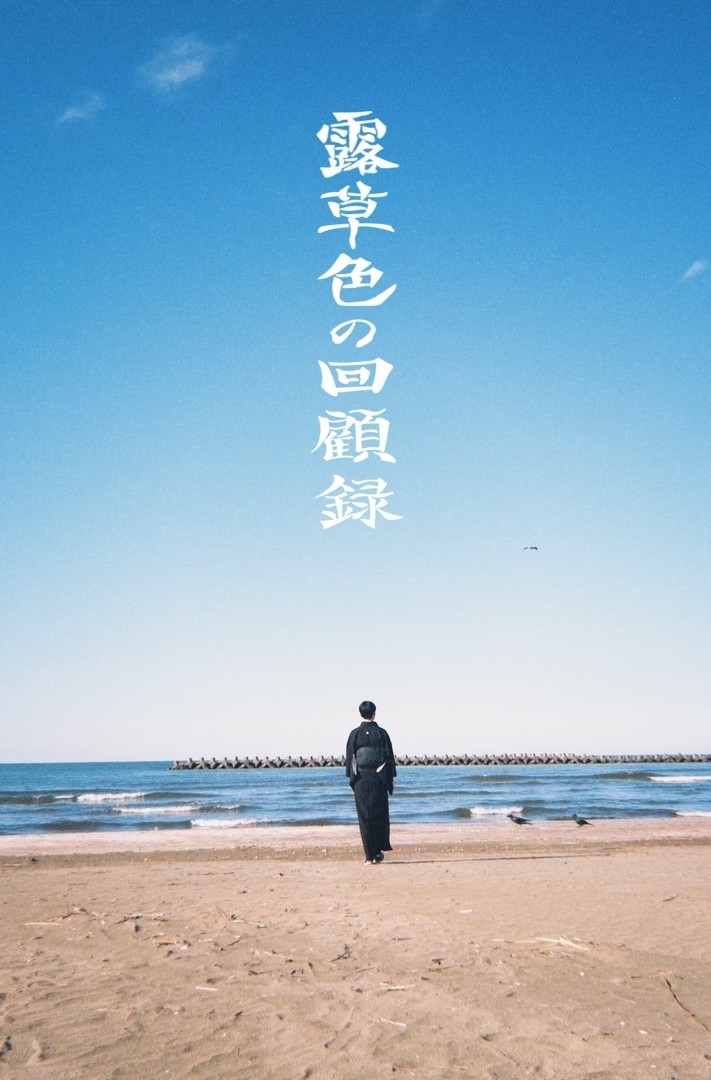

こんにちは。映画研究会2年の保坂です。

こんにちは。映画研究会2年の保坂です。 私が最初に「露草色の回顧録」の脚本を書いたのは、高校二年生の夏でした。私の高校時代は、丸ごとコロナ禍。学園祭も、映像作品を作り、上映するといったスタイルで行われました。準備に熱中して、汗を拭くことも忘れて友達と額をつつき合わせる休み時間。校門から続く道に看板を持ってずらりと並ぶ生徒。浮足立つ学外のお客さん。そんな光景は見られない、いわゆる「学園祭」とは程遠いものでした。それでも私たちは青春を追い求めて、与えられた枠組みの中でなにか素晴らしいものを作ろうと、一本の映画の撮影を始めました。それが「露草色の回顧録」です。結局、この映画の制作は、時間も予算も足りず、自分たちの力量を越えた理想だけ残して頓挫しました。不自由なりに充実した高校生活でしたが、「露草色の回顧録」が世に出なかったことは、ずっと私の中で心残りでした。

私が最初に「露草色の回顧録」の脚本を書いたのは、高校二年生の夏でした。私の高校時代は、丸ごとコロナ禍。学園祭も、映像作品を作り、上映するといったスタイルで行われました。準備に熱中して、汗を拭くことも忘れて友達と額をつつき合わせる休み時間。校門から続く道に看板を持ってずらりと並ぶ生徒。浮足立つ学外のお客さん。そんな光景は見られない、いわゆる「学園祭」とは程遠いものでした。それでも私たちは青春を追い求めて、与えられた枠組みの中でなにか素晴らしいものを作ろうと、一本の映画の撮影を始めました。それが「露草色の回顧録」です。結局、この映画の制作は、時間も予算も足りず、自分たちの力量を越えた理想だけ残して頓挫しました。不自由なりに充実した高校生活でしたが、「露草色の回顧録」が世に出なかったことは、ずっと私の中で心残りでした。

そして私は大学に進学し、北大映画研究会に入会しました。このサークルで、映画は作れるのだろうか。そもそも、私の脚本は、求心力を持つ作品なのだろうか。なかなかに不安は大きかったですが、初めて行った新歓、映研の部室で、隣に座った男の子に声をかけてみました。それが「露草色の回顧録」で編集監督・撮影助手を務めてくれた奥田君です。奥田君の「僕、編集できますよ」の一言で調子に乗った私は、他の一年生に次々に声をかけ、脚本を一度小説に書き直したものを送り付け、人を集めました。ほとんどの班員が映画制作未経験。私も脚本一辺倒の人間だったため、カメラも音声も照明もわからない。班の皆で手探りしながら、毎回の撮影で少しずつ成長し、舞台を東京、関東圏から北海道に移し、札幌近郊や、小樽ロケを敢行しました。結果小樽には13回行き、軽くトラウマになっていますが(笑)、撮影を行った七月から十一月は、私の人生で、かなり上位に入る充実した五か月間でした。撮影を通して、撮影班の班員はかけがえのない友達になりましたし、映画研究会は知っている人が誰もいない北海道で、私の居場所になりました。

「露草色の回顧録」は企画、立案、撮影、編集を経て、私が奥田君に声をかけてから約一年たったこの四月、ついに完成します。今私がこのブログを書いている時点では、まだ班員での試写会を終えておらず、完パケまであと半歩くらいの状態です。今から完成記念飲み会を楽しみにしています(笑)北大映画研究会は、映画を見ることはもちろん、映画の制作も可能です。今年、映研から分離独立する形で、映像制作サークルもできました。映研と協力しながら、映像制作の自由度を高めるべく、新入部員募集中です。「露草色の回顧録」は映研の新歓で、4/18か4/25のいずれかに、自主制作映画として上映しますので、ぜひ、見にいらしてください。

2年 成澤南波

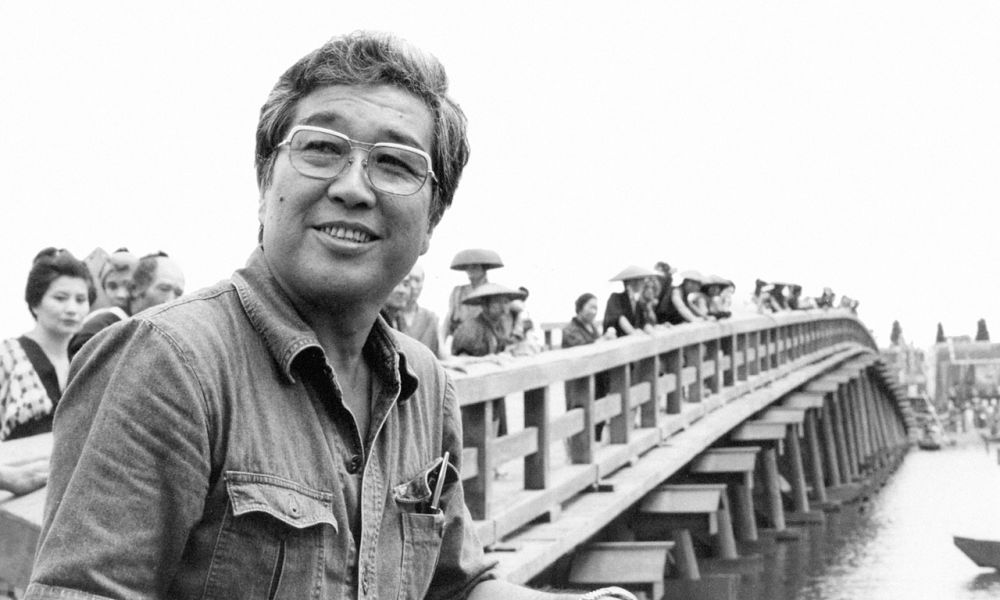

映研三年目の中嶋です。僕は今回のブログリレーで今村昌平監督と監督作品について紹介していきます。

まず、今村昌平監督について軽く説明しましょう。(作品紹介だけ読みたい方は*まで飛ばしてください。)

この監督は一言でいうと”嫌な気持ちにさせられる映画を撮る監督”です。その嫌とはどのくらいの嫌なのか。この監督が巨匠小津安二郎監督や名優の丹波哲郎など、多くの映画関係者から「どうしてあんなに嫌な映画を撮るのか。」と言われ、絶縁されたのも納得できるぐらいには嫌です。後述する長谷川和彦監督や原一男監督の師匠で、その系譜は相米慎二監督や黒沢清監督、青山真治監督など様々な”嫌な映画を撮る監督”に繋がっていきます。また、日本人で唯一パルムドールを二度受賞した監督でも知られ(『楢山節考』と『うなぎ』で受賞しています。)、『タクシードライバー』のマーティン・スコセッシ監督や『パラサイト』のポン・ジュノ監督など世界中の”嫌な映画を撮る監督”に大きな影響を与えています。まさに“嫌な邦画の大御所”のような存在です。

「どうして映画観てまで嫌な気持ちにさせられなきゃならないんだ!」と思うかもしれません。しかし、僕は映画に不快にさせられた経験というものは、映画を観て感動したり心地よく心を動かされたり、テンションが上がったりするのと同様(もしくはそれ以上に)非常に重要な映画体験だと思っています。それは、不快になった際、自分は何に対してどう不快に感じたのかを分析し、自分を客観的に見つめなおすことができるからです。その結果として、自分のあり方を反省して改善したり、改善できなくともそんな自分がいる事を受け入れたりといったように、自分という存在が一歩先へと進みます。裏を返せば、映画を観て不快になる体験というものは最も手っ取り早く自己変革できる映画体験だとも言えます。

なぜこんな話をしたかというと、それこそが今村監督が“嫌な気持ちになる映画”を撮り続けてきた狙いの一つだからです。

その話をする前に、今村監督作品の何が“嫌”なのかについて語っておく必要があります。この監督の大きな特徴であり、“嫌な部分”の根底になっているものは、徹底的かつ独特なリアリズム描写です。具体例として今村監督の映画『にあんちゃん』を挙げます。この映画は1959年に公開された映画で、炭鉱が閉鎖され、貧困・スラム化してしまった朝鮮人労働者の集落に暮らす四人の子供たちを描いた映画なのですが、生活環境の不衛生さ(例えば炊事洗濯入浴排泄がすべて同じ空間で行われていることなど)がはっきりと映像として描写されています。こういった目をそむけたくなるような描写を徹底的に映画内に散りばめ、見たくない現実も含めてリアルだとするのが今村監督のリアリズム描写です。

しかし、この監督はそれを露悪的に見せるわけでもなく、かといって悲惨に見せるわけでもなく、日常のごく当たり前のこととしてさりげなく描写します。この映し方がこの監督のポイントです。現に『にあんちゃん』で描写された環境は当時の貧困層にとってはごく当たり前の日常でした。

観客はこういった目をそむけたくなるような描写を観て不快になりますが、それと同時にそれを不快に思った自分自身のことも不快に思います。貧困者たちの当たり前の生活を不快と思った(すなわち差別意識がわいた)ことに罪悪感を覚えるわけです。ここで先ほどの“嫌な映画体験”の話と繋がります。1950年代~60年代の日本は格差が大きく、その是正のため左翼的なムーブメントが国民の中で流行していました。そのため、日本映画も“清貧な弱者が汚い金の亡者と戦う話”などといった勧善懲悪映画が多くなっており、当時の日本の観客もそういった物語に慣れていたのです。そこで現れたのが今村監督や大島渚監督です。観客を“嫌な気持ちにさせる”ことで、彼らの中で無意識に行われていた“弱者に対する過剰な美化”に気づかせ、貧困・格差問題を改めて観客に問い直そうと試みたのです。

現代社会はこういった時代に比べ、格差は是正され、清潔な社会になりましたが、反面違った生きづらさも目立ちます。それは一人ひとりの人間に求められる高潔さのハードルが上がっているためです。そこで今村昌平監督作品を観ることが自分も含めたすべての人間は、滑稽で愚かな動物なんだと思いなおされます。こういった感じで、今村映画に関わらず、昔の映画というものは現代の価値観で見るとより違った楽しみ方もできるのもいいところだと思います。

長々と説明してきましたが、こんなものは嫌な映画を紹介するためのただの建前です。それでは、僕が気に入っている湿気が多くて不衛生で生暖かく不快な今村昌平映画を紹介していきましょう!

**************************************

個人的な今村昌平監督作品ベストテンを下位から順に紹介していきます。

⑩『楢山節考』(1983年)

気候のせいで作物があまり育たず食糧が枯渇している山村が舞台です。厳しい環境の中でコミュニティが生き延びるため、様々な風習があります。その一つが70歳を過ぎた老人は山に捨てなければならないという事。主人公一家の母も70歳を迎えることになりますが…。

今村監督が一度目のパルムドールを受賞した作品で、今までの全ての監督作品の要素がバランスよく含まれています。今村監督作品がどういうものなのか知りたい方におすすめです。この作品の舞台となる田舎は映画制作班が山を切り開いて作ったものらしく、監督の異常なまでのリアルへの執着が見て取れます。

⑨『黒い雨』(1989年)

広島の被爆者たちの体験とその後の生活を描いた映画です。特に原爆投下直後の描写は徹底したリアリズムによってその悲惨さが鮮明に伝わってきます。しかし、扱っているものが広島原爆という非常に重いテーマであるため、いつもの喜劇要素が非常に抑えられ、全体的にシリアスな映画になっています。そういった点では今村作品の中で一番観やすく、万人におすすめしやすい映画です。

ただし、重喜劇という点でのいつものイマヘイ節はあまり楽しめません。弟子の長谷川和彦監督など、今村支持者からの評判は良くないそうです。(長谷川監督は被爆者であり、理科教師が原爆を作って東京中を人質にとる『太陽を盗んだ男』というとんでもない映画を撮っています。)

⑧『豚と軍艦』(1961年)

横須賀の米軍基地に沿うように形成されたスラム街。そこに暮らす恋人同士の男女が主人公です。男はやくざの下っ端をやっており、女もスラムで一生懸命稼いでいます。二人の夢は衛生的にも精神的にも汚いスラムから抜け出し、豊かで幸せな生活を送ることです。その夢は叶うのでしょうか?

今村監督が“嫌な映画”路線へ進むきっかけになったのがこの作品です。社会風刺やブラックジョークが多く、シリアスさが控えめで比較的ライトな作品で、先二作同様、監督作品の中では初期に観る映画としておすすめできます。また、やくざ映画でもありますが、任侠映画ブームのこの時代にしては珍しく、全くと言っていいほど美化されていません。それどころか外道として容赦なく描写されています。“裏社会の人間も実はいい人たちが多い”という昨今の創作物にありがちな展開が大いに嫌いな身としては非常に評価できるポイントです。

⑦『赤い殺意』(1964年)

宮城の農村、妾の子として生まれた主人公貞子は伝統的な家族制度の底辺として差別的な扱いを受けています。大学教員に嫁入りしますが、そこでも除け者。家族旅行まで彼女抜きです。しかし、彼女はそんな待遇と戦うどころか、それを甘んじて受け入れていました。家族旅行の留守番中に強盗が入って来るまでは。

ここだけで判断するとシリアスで嫌な感じの映画に思えますがこの映画は終始コメディタッチで展開されていくのでそこまで悲惨な映画になっていません。

今村監督が自身の制作した映画で一番気に入っているのがこの作品だそうです。監督が常に描き続ける“除け者の根底にある力強さ”が一番濃く表現されている作品だからでしょうか?個人的な話ですが、舞台が僕の地元なのでより鮮明に楽しめました。地元では未だにこういう家族制度の話を聞くことがあります。

⑥『うなぎ』(1997年)

真面目なサラリーマンの主人公は妻の浮気を知り、うっかり包丁で刺し殺してしまいました。彼は自首し、収監されます。刑務官からは模範的な囚人として高く評価されているものの、大きな問題がありました。自分の犯行は正しかったと全く反省していないのです。そんな彼が8年の刑期を終え、出所し、刑務所内で一番の話し相手だったうなぎとともに新しい生活を始めます。

二度目のパルムドールを受賞した作品です。非常に面白い作品ですが、この作品から重喜劇がメインになり、リアリズム的表現が減った気がします。そういった意味では前作『黒い雨』とは対照的な作品です。

⑤『「エロ事師たち」より人類学入門』(1966年)

主人公は主人公は猥褻物を非合法に製造、販売することで生計を立てる通称”エロ事師”の男。彼は「町中の人々を幸せにする。」という大義を達成しつつ、血の繋がらない子供たちもしっかり育てていきます。それは、厳格な宗教観の下でエロを否定し、にも関わらず家庭も蔑ろにして幼少期の自身を苦しめた義父との戦いでもありました。そんな精神的闘争は今のところ主人公の圧倒的優勢です。しかし、そこに政府の表現規制が…。

タイトルの癖が強いですが今村監督作品の中で最もエンタメに振り切っている作品だと思います。笑えるボケの癖が非常に強く、普段あまり体験しない不思議なお笑い体験が楽しめます。

④『人間蒸発』(1967年)

ある女性の婚約者が何の音沙汰もなく突然消えてしまいました。その謎を解き明かし、行方を突き止めるために企画されたドキュメンタリーです。しかし、手がかりが非常に少なく徐々に行き詰まり、捜査陣のいらだちが募っていきます。そしていつの間にかタイトルである“人間蒸発”の意味も変わっていってしまうのです。

個人的に一番評価が難しい作品です。パンチが効きすぎています。そもそもこの映画が好きなのか嫌いなのかもよくわからなくなってしまいました。非常に面白い作品であることは間違いないのですが…。

③『にっぽん昆虫記』(1963年)

貧しく狭苦しい旧態依然な東北の寒村の複雑な家族制度の下、過酷な環境で育った女性が、主人公です。地元の田舎ではいじめられ、出稼ぎに出た工場では恋人に出世の踏み台にされ…といったさんざんな境遇を乗り越え、やっとの思いで東京に出てきます。しかしそこでも騙されます。売春業をやらされてしまうのです。しかし、東京の売春業界は歴史が浅く、今まで受けてきた不遇と比べるとまだマシな方です。それどころか今までの不遇で培われてきた様々な能力を使い、あっという間に業界を乗っ取ってしまいました。彼女は怪獣のごとく東京の性産業を荒らし始めます。

単純にエンタメ映画として非常に面白いです。その上今村映画の中でもトップクラスに嫌な映画です。

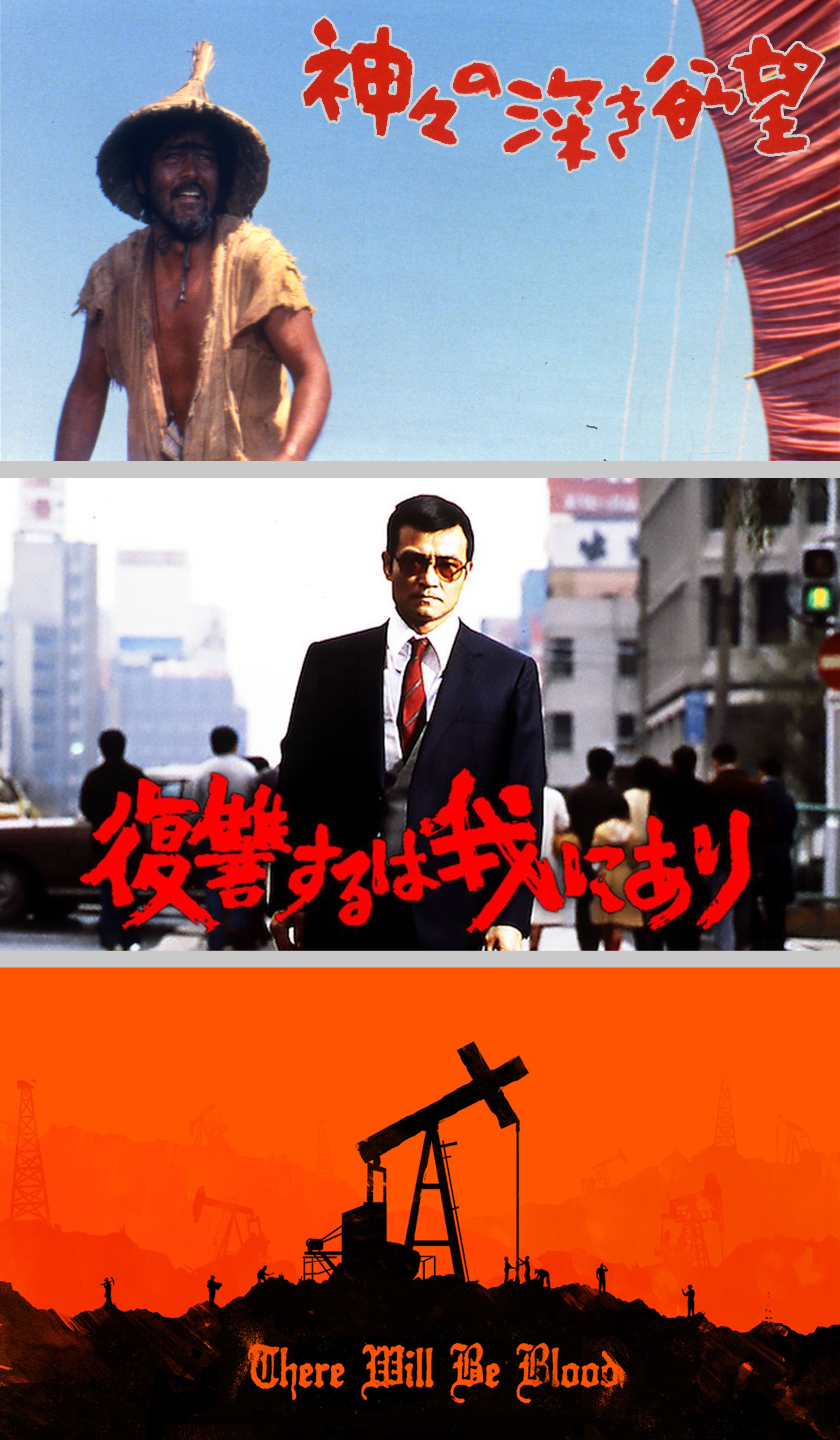

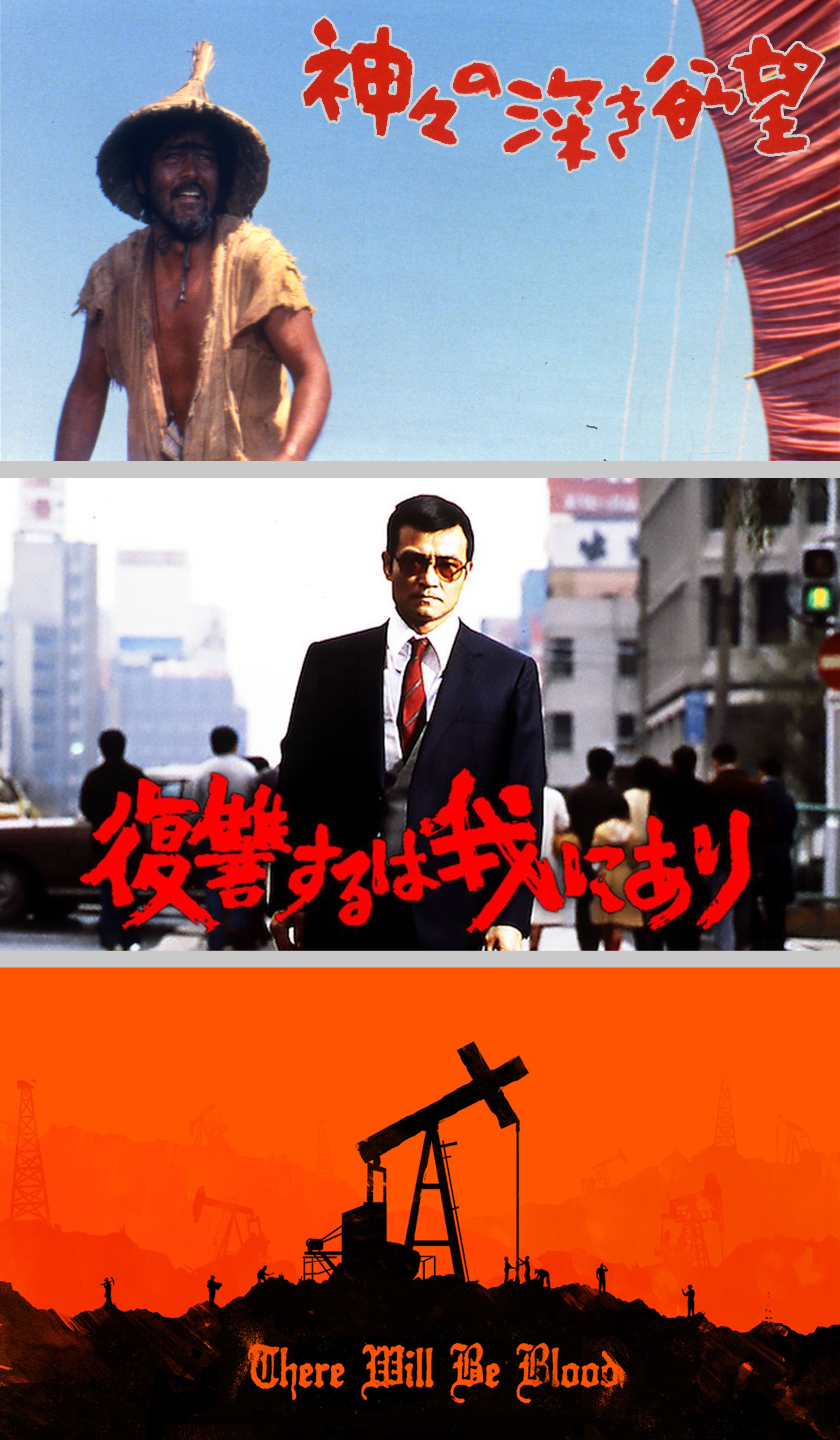

①『神々の深き欲望』(1968年)、『復讐するは我にあり』(1979年)

個人的に同率一位の、この二作ですが、紹介するうえで非常に情報量が多く、今回は紹介するのをあきらめました。別のブログ記事として紹介しようと思います。

代わりに今村監督作品ではありませんが、彼が企画した非常に面白い二作品を紹介しておきます。

『青春の殺人者』(1976年)

主人公、順は恋人のケイ子とスナックを経営しています。彼の両親は彼女のことをよく思っていません。ある日、父親が順を呼び出し、「彼女と別れなければスナックを辞めさせる。」と行ってきます。やり取りの中で順は今まで自分の人生がいかに両親によって縛られてきたかを思い出します。両親の高い理想を押し付けられ、受験に失敗した事やスナックの経営を押し付けられた事、そしてせっかく経営が軌道に乗っても口を出され続ける事など…。でもそんな苦悩とももうおさらば!彼は両親を殺します !これからケイ子と自由な生活の始まりです!しかし、大きな問題が、彼のスナックや趣味・道楽もまた、彼の両親の金でやっていたものだったのです…。

この映画は今まで観てきた映画の中でもトップレベルで嫌な気持ちにさせられた映画です。そのため、観る前に結構な覚悟がいります。

監督は『黒い雨』でも紹介した長谷川和彦監督です。この作品の他に『太陽を盗んだ男』という大傑作も監督しています。こちらも非常に面白い映画なのでおすすめです。(個人的にはこちらの方が好きですが。)

『ゆきゆきて、神軍』(1987年)

ニューギニア戦線に出兵したおじいさんが当時共に戦線にいた人たちのもとを訪れ、当時の悲惨な戦争を振り返るロードムービー的構成のドキュメンタリー映画です。こう聞くと真面目なドキュメンタリーのように思えますが、このおじいさんは過去に昭和天皇にパチンコ玉を発射し、傷害致死などで前科三犯のとんでもないアナーキスト。「田中角栄を殺す」と書かれた車に乗って移動し、訪問もノーアポ、話を聞きだすためには平気で暴力を振るう怪物です。観ている側としてはドキュメンタリーの企画よりも彼の行く末のほうが気になってしまいます。もはやドキュメンタリー映画というよりPOV人間怪獣映画といった方が正しいかもしれません。

同じニューギニア戦線を描いた映画『軍旗はためく下に』を観た後だと、彼が正義の怪獣に見えてしまうのも怖いところです。

監督は日本のドキュメンタリー映画界の巨匠原一男監督です。他に『水俣曼荼羅』や『全身小説家』などを撮っています。どれも非常に面白い作品です。先述した『人間蒸発』を観ると、原監督が今村監督からどういった影響を受けているかがよくわかります。

今回のブログですが正直ここまで長くなると思いませんでした…。こんな長々とした退屈な文章をここまで読んでいるという事は、紹介してきた映画のうち何本かには興味が持てていますよね?そんなあなたに朗報です。実は今まで紹介してきた映画はほぼすべて北図書にあります!是非観てください!たまには映画を観て嫌な気分になりましょう!

「映画撮影の経験から」

「映画撮影の経験から」 映研副部長の佐藤です。今回のブログリレーでは、『ブレット・トレイン』という映画を紹介させていただきます。2022年公開のアクション映画で、主演はブラッド・ピット、監督は『ジョン・ウィック』『デッドプール2』のデビッド・リーチです。

映研副部長の佐藤です。今回のブログリレーでは、『ブレット・トレイン』という映画を紹介させていただきます。2022年公開のアクション映画で、主演はブラッド・ピット、監督は『ジョン・ウィック』『デッドプール2』のデビッド・リーチです。

舞台は日本の新幹線(=bullet train)。主人公の「レディバグ」は悪運を呼び寄せる体質で、何の依頼をこなすにしてもどこかうまくいかない。とある人物の代理として依頼を引き受け、東京発京都行の新幹線に乗り込むのですが、そこで複数の殺し屋と遭遇してしまい、大きな陰謀に巻き込まれていきます。日本の新幹線は、定刻通りに駅に到着して客が乗り降りしますが、その時以外は下車できない、いわば半密室。また前後に車両が連なっているため逃げ隠れも困難。そこで繰り広げられる、コメディ要素たっぷりな殺し屋たちの駆け引きから目が離せません。

以下ネタバレを含む可能性があるのでご留意ください。レディバグが遭遇する殺し屋も個性豊かです。あらゆる人間をきかんしゃトーマスに喩える「レモン」と、それを諌める「タンジェリン」の二人組の殺し屋の掛け合いはクスッとします。とある目的で新幹線に乗り込んでいる性悪少女の「プリンス」と、彼女を狙う「木村」など、彼らの起こした行動が意外なところでつながり、衝突を起こし、時に呉越同舟し、クライマックス・京都駅に向かって収束していきます。物語序盤から登場していたとある物が、紆余曲折を経て最後にスポットライトを浴びるのは「えーっ!? それが!?」となること間違いなし。

アクションシーンも魅力の一つ。レディバグは平和的解決を望むため銃は使わないのですが、殺し屋は容赦なく襲い掛かってくる。その場にある道具を使ったり相手の武器を利用したり、あるいは乗客・乗務員に目立たぬよう戦闘をごまかしたりと、緩急のきいた小気味のいいアクションが楽しめます。また、真田広之演じる「長老」の刀を使った殺陣も見られます。

前述したように舞台は日本なのですが、その日本の描写が突っ込みどころ満載で、逆に面白みになっています。例を挙げるとすれば、日本のアニメかあるいはゆるキャラを意識したであろう「モモもん」というキャラクターや、挿入歌として流れる「ヒーロー」「上を向いて歩こう」、夜に東京を発って朝に京都に着く新幹線、名古屋駅を過ぎたころに見えてくる富士山、謎に再現度の高い米原駅、やたら歴史的な京都、いかにもなヤクザなど、枚挙にいとまがありません。このような”トンチキ日本”が好きな方、これを読んでいる方にもいるのではないでしょうか。

この作品、実は伊坂幸太郎の『マリアビートル』という小説が原作となっています。この映画は東京から京都に向かうのですが、小説では盛岡に向かう新幹線が舞台となっています。またこの映画は、終盤にかけて脚色が強くなり、とても”ハリウッド的”といったようなスケールの大きい事件に発展していきます。新幹線という密室での殺し屋たちの物語を組み立てた伊坂幸太郎の巧さと、それをトンチキに仕上げた映画スタッフの違いも面白いところ。「この映画が気に入った!」という方は、こちらの本も読んでみてこの映画と比較すると楽しいかもしれません。

以上、映画『ブレット・トレイン』について紹介しました。私はトンチキな映画が大好きなので、そんな映画を知っているという方がいましたらぜひともこのサークルに入っていただき、紹介してほしいなと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。