映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://2025年度 新歓ブログリレー #12

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

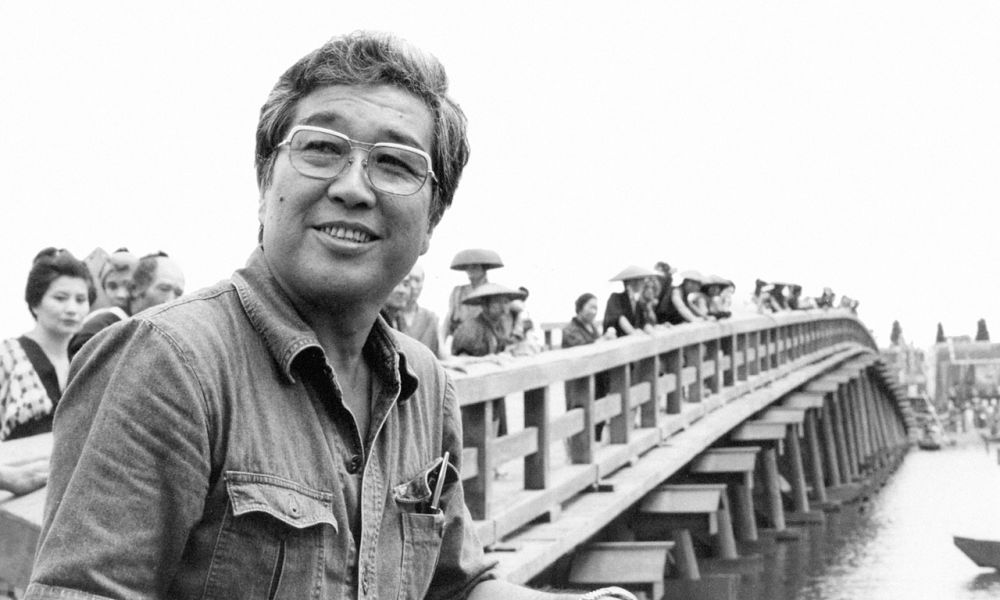

映研三年目の中嶋です。僕は今回のブログリレーで今村昌平監督と監督作品について紹介していきます。

まず、今村昌平監督について軽く説明しましょう。(作品紹介だけ読みたい方は*まで飛ばしてください。)

この監督は一言でいうと”嫌な気持ちにさせられる映画を撮る監督”です。その嫌とはどのくらいの嫌なのか。この監督が巨匠小津安二郎監督や名優の丹波哲郎など、多くの映画関係者から「どうしてあんなに嫌な映画を撮るのか。」と言われ、絶縁されたのも納得できるぐらいには嫌です。後述する長谷川和彦監督や原一男監督の師匠で、その系譜は相米慎二監督や黒沢清監督、青山真治監督など様々な”嫌な映画を撮る監督”に繋がっていきます。また、日本人で唯一パルムドールを二度受賞した監督でも知られ(『楢山節考』と『うなぎ』で受賞しています。)、『タクシードライバー』のマーティン・スコセッシ監督や『パラサイト』のポン・ジュノ監督など世界中の”嫌な映画を撮る監督”に大きな影響を与えています。まさに“嫌な邦画の大御所”のような存在です。

「どうして映画観てまで嫌な気持ちにさせられなきゃならないんだ!」と思うかもしれません。しかし、僕は映画に不快にさせられた経験というものは、映画を観て感動したり心地よく心を動かされたり、テンションが上がったりするのと同様(もしくはそれ以上に)非常に重要な映画体験だと思っています。それは、不快になった際、自分は何に対してどう不快に感じたのかを分析し、自分を客観的に見つめなおすことができるからです。その結果として、自分のあり方を反省して改善したり、改善できなくともそんな自分がいる事を受け入れたりといったように、自分という存在が一歩先へと進みます。裏を返せば、映画を観て不快になる体験というものは最も手っ取り早く自己変革できる映画体験だとも言えます。

なぜこんな話をしたかというと、それこそが今村監督が“嫌な気持ちになる映画”を撮り続けてきた狙いの一つだからです。

その話をする前に、今村監督作品の何が“嫌”なのかについて語っておく必要があります。この監督の大きな特徴であり、“嫌な部分”の根底になっているものは、徹底的かつ独特なリアリズム描写です。具体例として今村監督の映画『にあんちゃん』を挙げます。この映画は1959年に公開された映画で、炭鉱が閉鎖され、貧困・スラム化してしまった朝鮮人労働者の集落に暮らす四人の子供たちを描いた映画なのですが、生活環境の不衛生さ(例えば炊事洗濯入浴排泄がすべて同じ空間で行われていることなど)がはっきりと映像として描写されています。こういった目をそむけたくなるような描写を徹底的に映画内に散りばめ、見たくない現実も含めてリアルだとするのが今村監督のリアリズム描写です。

しかし、この監督はそれを露悪的に見せるわけでもなく、かといって悲惨に見せるわけでもなく、日常のごく当たり前のこととしてさりげなく描写します。この映し方がこの監督のポイントです。現に『にあんちゃん』で描写された環境は当時の貧困層にとってはごく当たり前の日常でした。

観客はこういった目をそむけたくなるような描写を観て不快になりますが、それと同時にそれを不快に思った自分自身のことも不快に思います。貧困者たちの当たり前の生活を不快と思った(すなわち差別意識がわいた)ことに罪悪感を覚えるわけです。ここで先ほどの“嫌な映画体験”の話と繋がります。1950年代~60年代の日本は格差が大きく、その是正のため左翼的なムーブメントが国民の中で流行していました。そのため、日本映画も“清貧な弱者が汚い金の亡者と戦う話”などといった勧善懲悪映画が多くなっており、当時の日本の観客もそういった物語に慣れていたのです。そこで現れたのが今村監督や大島渚監督です。観客を“嫌な気持ちにさせる”ことで、彼らの中で無意識に行われていた“弱者に対する過剰な美化”に気づかせ、貧困・格差問題を改めて観客に問い直そうと試みたのです。

現代社会はこういった時代に比べ、格差は是正され、清潔な社会になりましたが、反面違った生きづらさも目立ちます。それは一人ひとりの人間に求められる高潔さのハードルが上がっているためです。そこで今村昌平監督作品を観ることが自分も含めたすべての人間は、滑稽で愚かな動物なんだと思いなおされます。こういった感じで、今村映画に関わらず、昔の映画というものは現代の価値観で見るとより違った楽しみ方もできるのもいいところだと思います。

長々と説明してきましたが、こんなものは嫌な映画を紹介するためのただの建前です。それでは、僕が気に入っている湿気が多くて不衛生で生暖かく不快な今村昌平映画を紹介していきましょう!

**************************************

個人的な今村昌平監督作品ベストテンを下位から順に紹介していきます。

⑩『楢山節考』(1983年)

気候のせいで作物があまり育たず食糧が枯渇している山村が舞台です。厳しい環境の中でコミュニティが生き延びるため、様々な風習があります。その一つが70歳を過ぎた老人は山に捨てなければならないという事。主人公一家の母も70歳を迎えることになりますが…。

今村監督が一度目のパルムドールを受賞した作品で、今までの全ての監督作品の要素がバランスよく含まれています。今村監督作品がどういうものなのか知りたい方におすすめです。この作品の舞台となる田舎は映画制作班が山を切り開いて作ったものらしく、監督の異常なまでのリアルへの執着が見て取れます。

⑨『黒い雨』(1989年)

広島の被爆者たちの体験とその後の生活を描いた映画です。特に原爆投下直後の描写は徹底したリアリズムによってその悲惨さが鮮明に伝わってきます。しかし、扱っているものが広島原爆という非常に重いテーマであるため、いつもの喜劇要素が非常に抑えられ、全体的にシリアスな映画になっています。そういった点では今村作品の中で一番観やすく、万人におすすめしやすい映画です。

ただし、重喜劇という点でのいつものイマヘイ節はあまり楽しめません。弟子の長谷川和彦監督など、今村支持者からの評判は良くないそうです。(長谷川監督は被爆者であり、理科教師が原爆を作って東京中を人質にとる『太陽を盗んだ男』というとんでもない映画を撮っています。)

⑧『豚と軍艦』(1961年)

横須賀の米軍基地に沿うように形成されたスラム街。そこに暮らす恋人同士の男女が主人公です。男はやくざの下っ端をやっており、女もスラムで一生懸命稼いでいます。二人の夢は衛生的にも精神的にも汚いスラムから抜け出し、豊かで幸せな生活を送ることです。その夢は叶うのでしょうか?

今村監督が“嫌な映画”路線へ進むきっかけになったのがこの作品です。社会風刺やブラックジョークが多く、シリアスさが控えめで比較的ライトな作品で、先二作同様、監督作品の中では初期に観る映画としておすすめできます。また、やくざ映画でもありますが、任侠映画ブームのこの時代にしては珍しく、全くと言っていいほど美化されていません。それどころか外道として容赦なく描写されています。“裏社会の人間も実はいい人たちが多い”という昨今の創作物にありがちな展開が大いに嫌いな身としては非常に評価できるポイントです。

⑦『赤い殺意』(1964年)

宮城の農村、妾の子として生まれた主人公貞子は伝統的な家族制度の底辺として差別的な扱いを受けています。大学教員に嫁入りしますが、そこでも除け者。家族旅行まで彼女抜きです。しかし、彼女はそんな待遇と戦うどころか、それを甘んじて受け入れていました。家族旅行の留守番中に強盗が入って来るまでは。

ここだけで判断するとシリアスで嫌な感じの映画に思えますがこの映画は終始コメディタッチで展開されていくのでそこまで悲惨な映画になっていません。

今村監督が自身の制作した映画で一番気に入っているのがこの作品だそうです。監督が常に描き続ける“除け者の根底にある力強さ”が一番濃く表現されている作品だからでしょうか?個人的な話ですが、舞台が僕の地元なのでより鮮明に楽しめました。地元では未だにこういう家族制度の話を聞くことがあります。

⑥『うなぎ』(1997年)

真面目なサラリーマンの主人公は妻の浮気を知り、うっかり包丁で刺し殺してしまいました。彼は自首し、収監されます。刑務官からは模範的な囚人として高く評価されているものの、大きな問題がありました。自分の犯行は正しかったと全く反省していないのです。そんな彼が8年の刑期を終え、出所し、刑務所内で一番の話し相手だったうなぎとともに新しい生活を始めます。

二度目のパルムドールを受賞した作品です。非常に面白い作品ですが、この作品から重喜劇がメインになり、リアリズム的表現が減った気がします。そういった意味では前作『黒い雨』とは対照的な作品です。

⑤『「エロ事師たち」より人類学入門』(1966年)

主人公は主人公は猥褻物を非合法に製造、販売することで生計を立てる通称”エロ事師”の男。彼は「町中の人々を幸せにする。」という大義を達成しつつ、血の繋がらない子供たちもしっかり育てていきます。それは、厳格な宗教観の下でエロを否定し、にも関わらず家庭も蔑ろにして幼少期の自身を苦しめた義父との戦いでもありました。そんな精神的闘争は今のところ主人公の圧倒的優勢です。しかし、そこに政府の表現規制が…。

タイトルの癖が強いですが今村監督作品の中で最もエンタメに振り切っている作品だと思います。笑えるボケの癖が非常に強く、普段あまり体験しない不思議なお笑い体験が楽しめます。

④『人間蒸発』(1967年)

ある女性の婚約者が何の音沙汰もなく突然消えてしまいました。その謎を解き明かし、行方を突き止めるために企画されたドキュメンタリーです。しかし、手がかりが非常に少なく徐々に行き詰まり、捜査陣のいらだちが募っていきます。そしていつの間にかタイトルである“人間蒸発”の意味も変わっていってしまうのです。

個人的に一番評価が難しい作品です。パンチが効きすぎています。そもそもこの映画が好きなのか嫌いなのかもよくわからなくなってしまいました。非常に面白い作品であることは間違いないのですが…。

③『にっぽん昆虫記』(1963年)

貧しく狭苦しい旧態依然な東北の寒村の複雑な家族制度の下、過酷な環境で育った女性が、主人公です。地元の田舎ではいじめられ、出稼ぎに出た工場では恋人に出世の踏み台にされ…といったさんざんな境遇を乗り越え、やっとの思いで東京に出てきます。しかしそこでも騙されます。売春業をやらされてしまうのです。しかし、東京の売春業界は歴史が浅く、今まで受けてきた不遇と比べるとまだマシな方です。それどころか今までの不遇で培われてきた様々な能力を使い、あっという間に業界を乗っ取ってしまいました。彼女は怪獣のごとく東京の性産業を荒らし始めます。

単純にエンタメ映画として非常に面白いです。その上今村映画の中でもトップクラスに嫌な映画です。

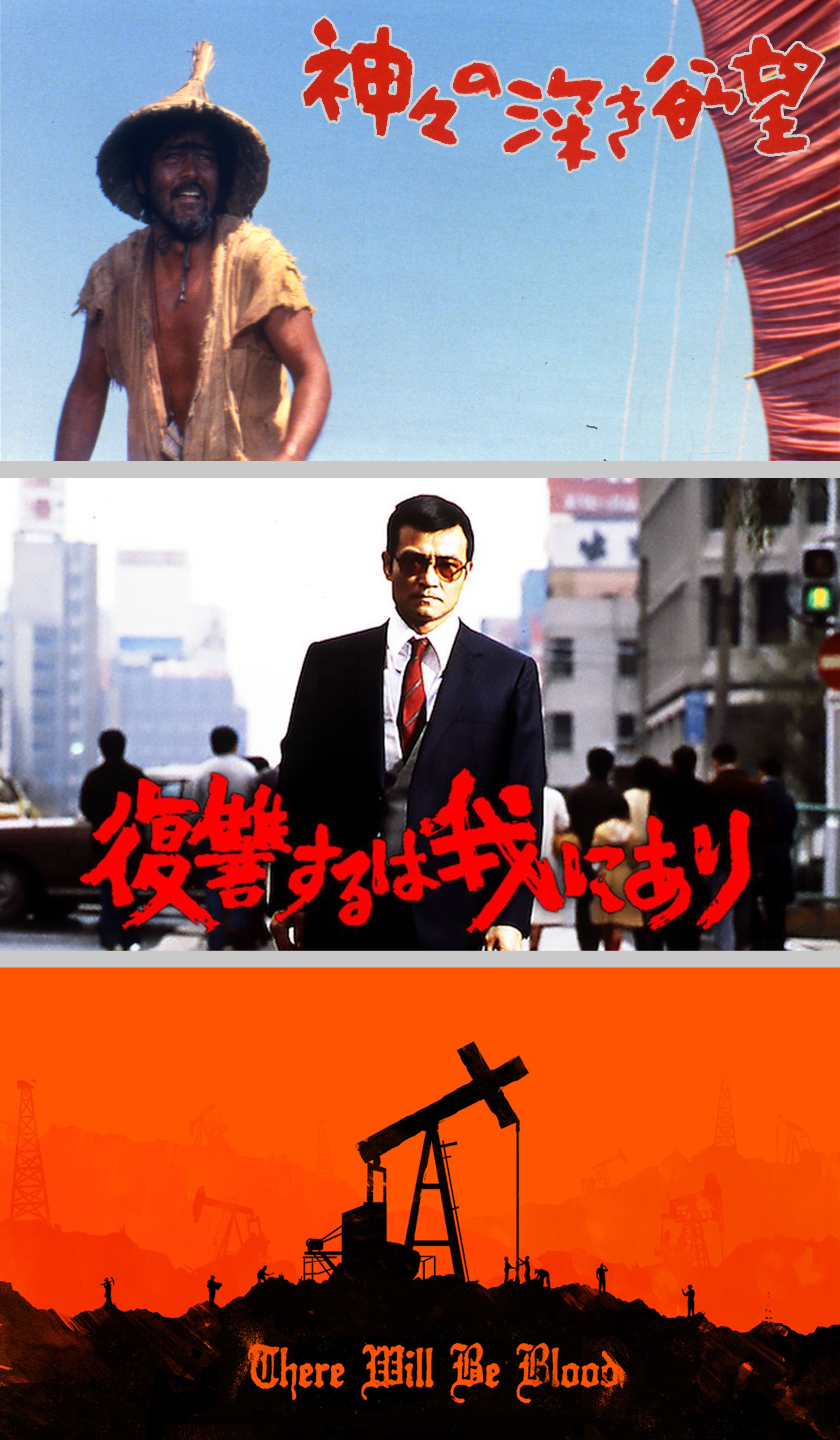

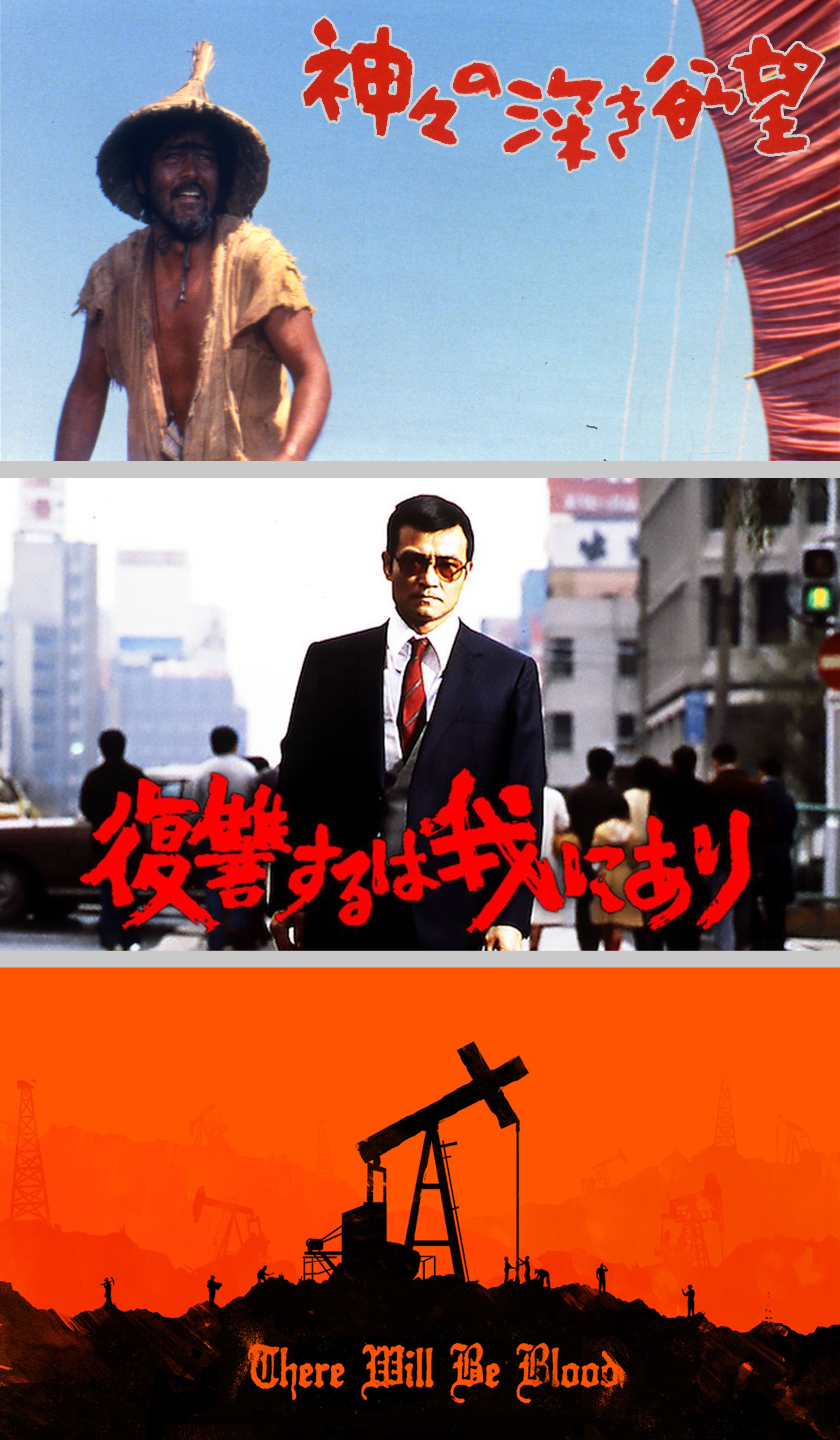

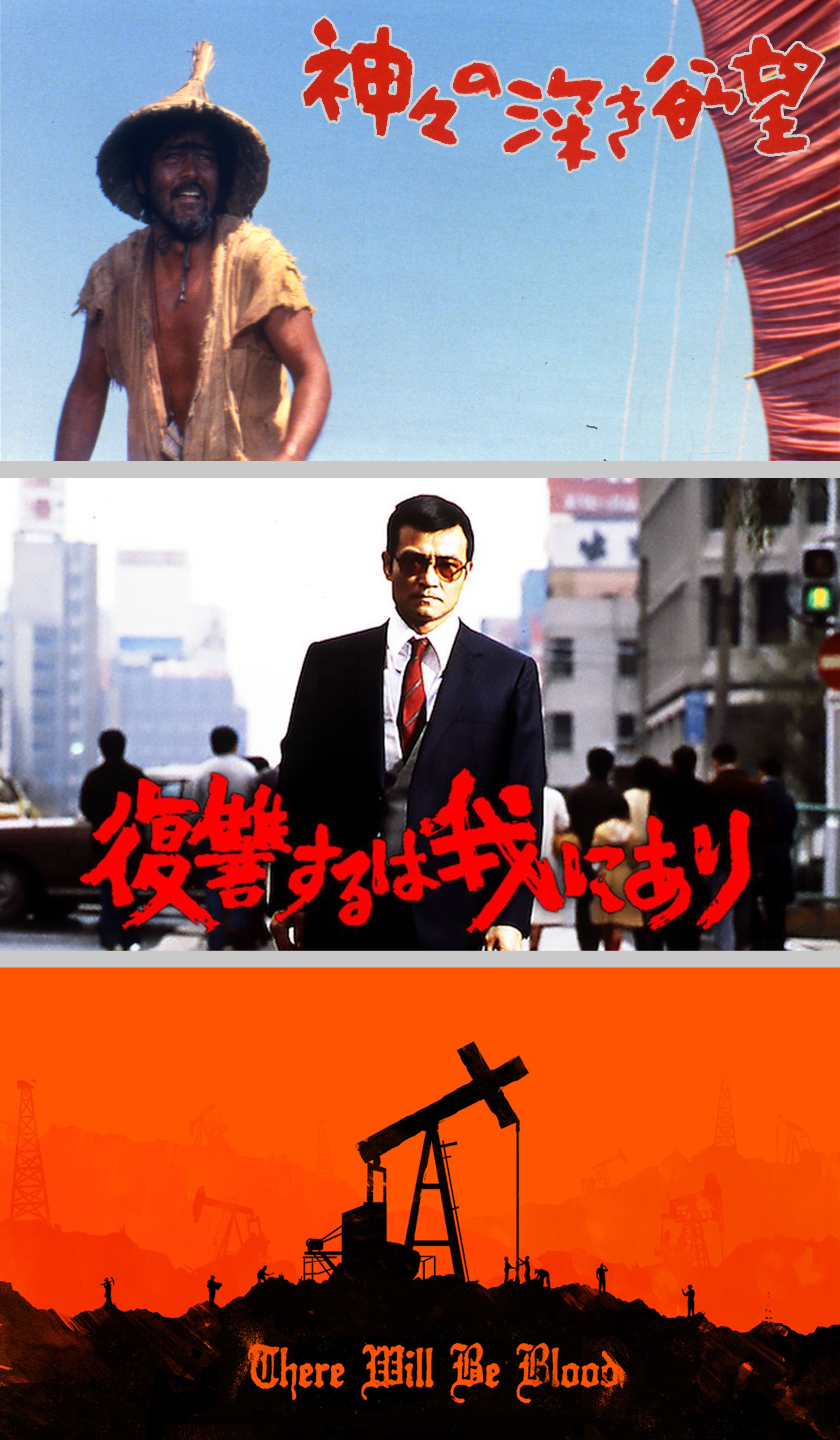

①『神々の深き欲望』(1968年)、『復讐するは我にあり』(1979年)

個人的に同率一位の、この二作ですが、紹介するうえで非常に情報量が多く、今回は紹介するのをあきらめました。別のブログ記事として紹介しようと思います。

代わりに今村監督作品ではありませんが、彼が企画した非常に面白い二作品を紹介しておきます。

『青春の殺人者』(1976年)

主人公、順は恋人のケイ子とスナックを経営しています。彼の両親は彼女のことをよく思っていません。ある日、父親が順を呼び出し、「彼女と別れなければスナックを辞めさせる。」と行ってきます。やり取りの中で順は今まで自分の人生がいかに両親によって縛られてきたかを思い出します。両親の高い理想を押し付けられ、受験に失敗した事やスナックの経営を押し付けられた事、そしてせっかく経営が軌道に乗っても口を出され続ける事など…。でもそんな苦悩とももうおさらば!彼は両親を殺します !これからケイ子と自由な生活の始まりです!しかし、大きな問題が、彼のスナックや趣味・道楽もまた、彼の両親の金でやっていたものだったのです…。

この映画は今まで観てきた映画の中でもトップレベルで嫌な気持ちにさせられた映画です。そのため、観る前に結構な覚悟がいります。

監督は『黒い雨』でも紹介した長谷川和彦監督です。この作品の他に『太陽を盗んだ男』という大傑作も監督しています。こちらも非常に面白い映画なのでおすすめです。(個人的にはこちらの方が好きですが。)

『ゆきゆきて、神軍』(1987年)

ニューギニア戦線に出兵したおじいさんが当時共に戦線にいた人たちのもとを訪れ、当時の悲惨な戦争を振り返るロードムービー的構成のドキュメンタリー映画です。こう聞くと真面目なドキュメンタリーのように思えますが、このおじいさんは過去に昭和天皇にパチンコ玉を発射し、傷害致死などで前科三犯のとんでもないアナーキスト。「田中角栄を殺す」と書かれた車に乗って移動し、訪問もノーアポ、話を聞きだすためには平気で暴力を振るう怪物です。観ている側としてはドキュメンタリーの企画よりも彼の行く末のほうが気になってしまいます。もはやドキュメンタリー映画というよりPOV人間怪獣映画といった方が正しいかもしれません。

同じニューギニア戦線を描いた映画『軍旗はためく下に』を観た後だと、彼が正義の怪獣に見えてしまうのも怖いところです。

監督は日本のドキュメンタリー映画界の巨匠原一男監督です。他に『水俣曼荼羅』や『全身小説家』などを撮っています。どれも非常に面白い作品です。先述した『人間蒸発』を観ると、原監督が今村監督からどういった影響を受けているかがよくわかります。

今回のブログですが正直ここまで長くなると思いませんでした…。こんな長々とした退屈な文章をここまで読んでいるという事は、紹介してきた映画のうち何本かには興味が持てていますよね?そんなあなたに朗報です。実は今まで紹介してきた映画はほぼすべて北図書にあります!是非観てください!たまには映画を観て嫌な気分になりましょう!