*今回のブログ記事は前回の記事(https://hucinema.com/blog/6228)の続きです。まだ読んでいない方はそちらを先に読んでみてください。

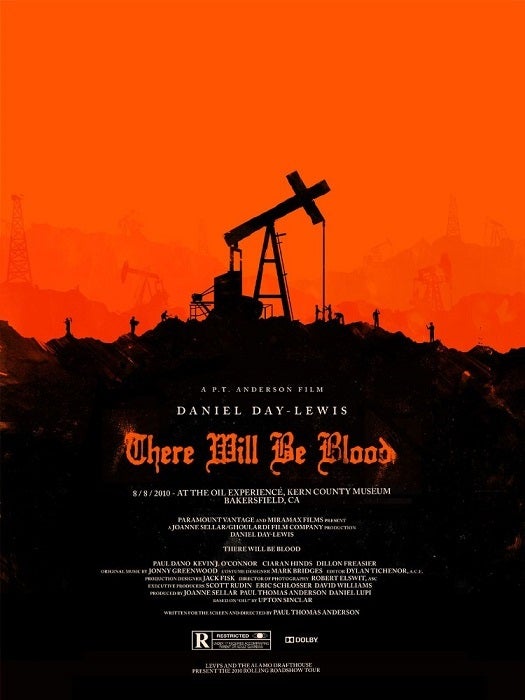

映研三年の中嶋です。今回は『ゼアウィルビーブラッド』について語っていきます。

前々回の記事(https://hucinema.com/blog/6208)で紹介したあらすじだけで判断すると『神々の深き欲望』とこの映画、そして次回紹介する『復讐するは我にあり』は全く別ジャンルの映画のように思えます。方や神秘的な田舎映画、方やアメリカの西部劇歴史ドラマ、『復讐するは我にあり』に至っては日本の実録犯罪映画です。しかし、『神々の深き欲望』という映画を踏まえた上で、これら三本の映画について考えると、語られているテーマが全くと言っていいほど似通っているのです。今回からはそこについても少し掘り下げていきましょう。

では『ゼアウィルビーブラッド』について語っていきます。この映画の主人公ダニエル・プレインヴューは『神々の深き欲望』でいうコカ・コーラを擬人化したものだと言えばわかりやすいと思います。擬人化といっても『ノーカントリー』(『ゼアウィルビーブラッド』と同年にアカデミー作品賞を争った映画です。もちろんこちらはこちらで大傑作なので是非!)のように単にデフォルメするだけではありません。近代資本主義という存在を一人の人間として多面的に重厚に描く。それがこの映画なのです。

プレインヴューがポール・サンデーの紹介でやってくるアメリカの農村は地盤が固く、岩だらけで痩せた土地が広がっています。小麦すら育たない状況に陥っており、「“神様の作物”だから食ってはいかん!」などと言って資源を無駄にして自らを貧困状態に追い込んでいるクラゲ島というよりは、『楢山節考』の山村のほうが近いかもしれません。極限状態に置かれているため、信仰に頼らざるを得ないのです。

その地に石油が眠っていることを確認したプレインヴューは油田を掘るため、労働者を呼び込んで開発を始めます。村は人口が増えたことで学校が建設され、ダニエルの会社によって灌漑が行われるようになるなど大きな発展を迎えます。

一見自然に見えるこの一連の流れですが、よく考えるとこの映画における一つの大きな謎になっているように思えます。というのもこの映画は、最後までダニエルの人間性を完全に理解することが困難なのです。映画内では起こったことだけが単に羅列されるだけであるため、観客はダニエルの人間性を推測してその行動の理由付けをするしかありません。

しかし、この映画においてダニエルが石油を掘り当てるという一番重要な行動の理由も最後まで分からないのです。単に連想するだけなら金儲けのためなのですが、その金儲けをしたい動機が全く分かりません。それも描写が足りないためにわからないのではなく、はっきりと描写されているからこそわからないのです。一般的に金儲けをする理由は何なのかという問いの答えは、金があれば基本的に何でも実現できるからというものになると思います。そしてその認識は資本主義社会において共通のものになっています。だからこそ、人間が金を求めて何か行動を起こすという物語は具体的な動機が無かろうとも成立するわけです。

しかし、ダニエルは金を持っているものの、金を使う目的がありません。劇中ダニエルが金を使うシーンは何度も描写されますが、どのシーンでもダニエルが満たされている様子は見えません。それどころか、劇中全体でダニエルが満たされているシーンはほとんどないのです。つまり、彼には金儲けの目的というものが無く、それが彼自身の大きな悩みとなっているのです。似たような映画として『太陽を盗んだ男』を挙げます。この映画は理科教師の主人公が原爆を作り、国家を相手に脅しをかけるというとんでもない物語なのですが、主人公は国家を相手にする、すなわち文字通りなんでもできる状況であるにもかかわらず、具体的に実現したいことが思い浮かばず、悩んだ末に匿名でラジオ局に協力を仰いでアイディアを募集するという展開があります。身に余るほど大きな力を求める人間の欲求と、それを手にした場合、その先にあるものは虚無だけなのではないかという事がこの映画のある種のテーマになっているのです。『ゼアウィルビーブラッド』では、その力というものを、資本主義社会に置き換え、金という大きな力を得ようとする人間の欲求とその虚無性をテーマにしています。

『ゼアウィルビーブラッド』の原作である『石油!』はもともと資本主義批判のために書かれたプロレタリア文学です。金儲けしか考えない悪徳資本家が人道的な次世代の資本家と対峙するという資本家側から資本主義を批判したストーリーになっています。『ゼアウィルビーブラッド』ではストーリーライン自体はそれをなぞっているものの、その部分は強調されてはいません。原作がプロレタリア文学であることを知らなければ資本主義批判のストーリーであることもわからないほどです。しかし、この映画は、ある意味『石油!』以上に強烈な資本主義批判が展開されます。資本主義社会が始まったことで金というものは大きな力を持ちました。そして大きな力というものは人間を魅了し引き付けます。しかし、そんな身に余るほどの力を手に入れても結局得られるものはあるのだろうかという事をこの映画は突き付けるのです。つまり資本主義というシステムを成立させているもの(大きな力への渇望)自体の虚無感を指摘したものになっています。

この映画は神殺しの映画と言われます。イーライ・サンデーが辿る末路がそれを象徴しています。クラゲ島の神々同様、第三の啓示教会の神も死んだのです。そして、資本主義という神が成り代わりました。

しかし、本当にそれだけでしょうか?この映画は資本主義が死に体であることを明示するような内容です。『神々の深き欲望』でも資本主義という神々の行く末が危惧されていました。もしかしたらこの映画が真に殺してしまったのは資本主義という私たちの神様だったのかもしれませんね。

今回の記事はこれで終わります。次回は『復讐するは我にあり』についてです。三作に共通するキーワードは「田舎」「コミュニティ」「孤独感」「自分と他者」「信仰」についてもまとめます。連載になるほど長くなってしまったこの記事もついに終わりを迎えるのでしょうか…?