映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://

映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://(

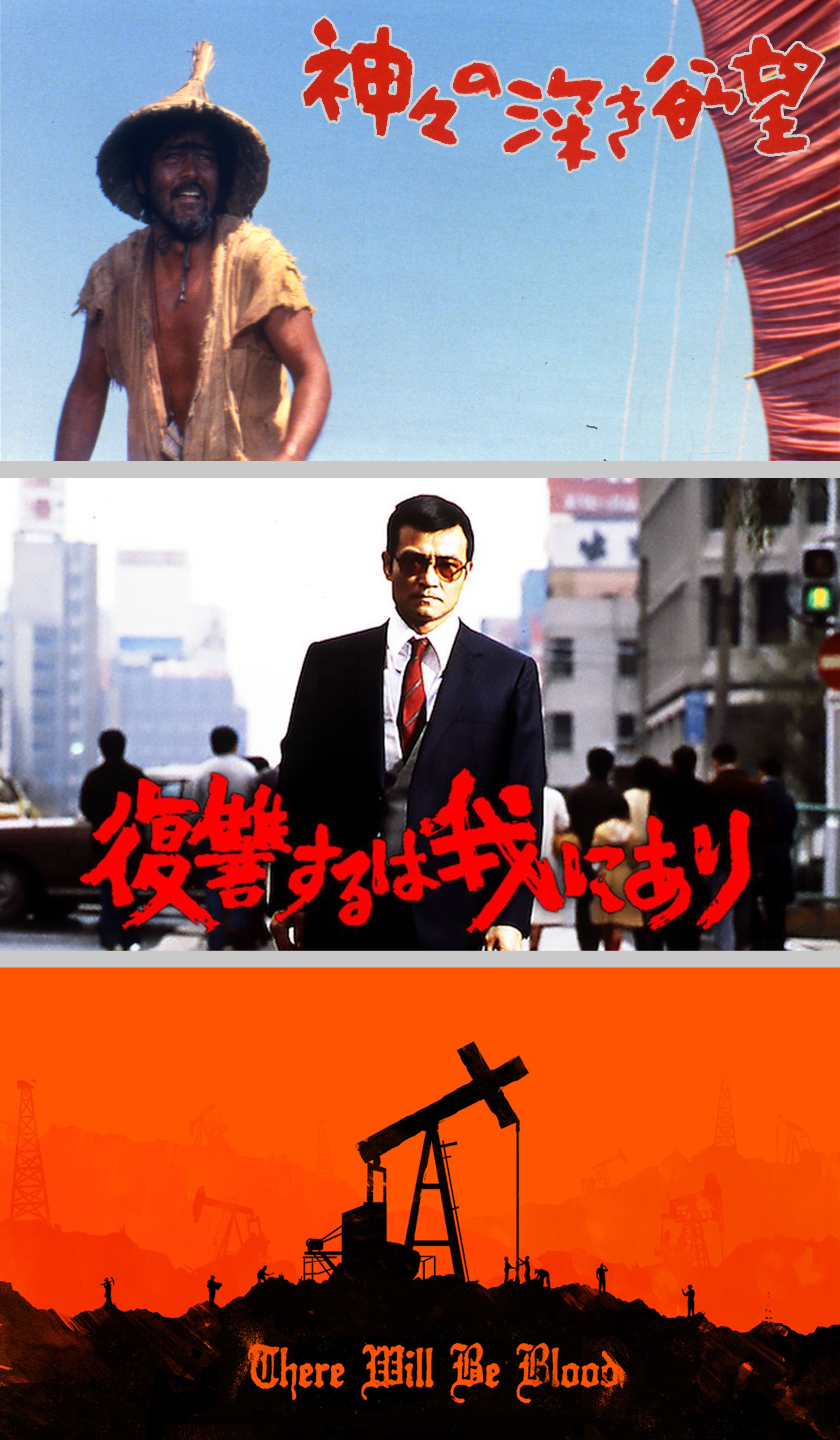

『神々の深き欲望』(1968年)

この映画の舞台となるのはクラゲ島と呼ばれる南の島です。

主人公である太根吉はその信仰に基づいて差別されており、

そんな島にも文明的な施設があります。小さな製糖工場です。

この映画は邦画史に残るレベルの大傑作(

『復讐するは我にあり』(1979)

主人公榎津巌はエゴイストの権化のような男です。

この映画は実際に起こった事件を基にしており、

『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(2008年)

この映画は2008年公開のアメリカ映画です。監督はポール・

舞台は19世紀から20世紀にかけてのアメリカ、

事業拡大のためアメリカ各地を点々できるほど成功し、

そんな彼の元に、ポール・

しかし、事業はスムーズには進みません。

順風満帆に進んでいき、

この教会は「教会が信仰心を広めたため、村が豊かになった。」

というあらすじだと僕は解釈しています。なぜあらすじに解釈?

例えばポール・サンデーと名乗った男とイーライ・

その為、観ている情報をどう判断するかは観客に委ねられており、

僕はこの三本の映画を勝手に三部作と考えて観ています。

*おすすめの観る順番は『神々の深き欲望』、『ゼア・