一年の立浪です。秋新歓の企画ということで自分にも番がまわってきたので僕は自分が映画についてどう考えているかなどせっかくなので少し書いてみようと思います。

自分が北大映研に入ってすでに半年が過ぎ、いつか自分の映画を作りたいと思い脚本を考えてみたりするのですが、そこで常に意識しているのは脚本を映像というフォーマットに適したものにするということです。

具体的に言うとセリフばかりで物語を進めるのではいい作品になるとは言えません。映像を含む媒体であるならセリフだけでなく、人物の動きや色などの視覚的な要素も組み合わせて状況や感情を表現するべきです。

例えば、下の画像を見てみてください。

この画像はアメリカで2013年まで放送されていた『Breaking Bad』というTVドラマのあるシーンの画像です。家族が三人で食事をしている場面ですが、この画面構成では黒い柱によって画面上で夫が家族と分断されています。これによって夫の家族内での孤立を表現しているのです。

現実の世界ではわざわざこんな風に視覚的に説明しようなどと考えずに(僕は考えますが)言葉で説明するほうが手っ取り早いでしょう。ですからこういった視覚的な説明は映像作品ならではの表現といえます。さらに映像作品の場合は、あるカットの次には更に別のカットが続きます。そこではカットの順番によってそこに新たな意味を生み出すこともできます。(1925年の『戦艦ポチョムキン』が有名です。)映画はそういう演出がいくつも用いられてつくられています。僕は映画を観ていてこういう演出に気付くことが出来ると制作側の意図をより深く知ることが出来た気がしてとても嬉しくなりますし、自分でも同じようなことをやってみたいと思うのです。

僕は映画を観ていて「ある映画が他の作品と似ていることに気付いた時」もそんな気持ちになります。

僕が好きな映画はなにか訊かれたとき、『ソーシャル・ネットワーク』(2010)と答えています。

この映画はFacebookを創ったマーク・ザッカーバーグの半生を描いた作品です。この映画はマーク・ザッカーバーグがFacebookの成功により億万長者となったあと、訴訟を受けたマーク・ザッカーバーグの宣誓供述のシーンとそこで語られる回想のシーンによって構成されています。Facebookは人と人とを繋ぐサービスであるのにそれが成功していくに連れて次第に創設者のマーク・ザッカーバーグは孤独になっていく、、皮肉なものです。観たことがない人は今すぐ観たほうがいいと思います。

この映画を観たあとでもしかするとある映画と似ていることに気付いた人がいるかもれません。

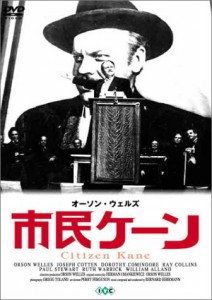

この映画に似ている作品のひとつが1941年制作の『市民ケーン』です。めちゃくちゃ有名な作品なので知っている人も多いかと思います。観たことがない人は今すぐ観たほうがいいと思います。

回想によって進行するという構成、成功者の孤独、、、とにかく観れば「似ている」とわかります。というか『ソーシャル・ネットワーク』の監督のデヴィッド・フィンチャーがインタビューで『市民ケーン』の名を挙げています。

(実は僕は『ソーシャル・ネットワーク』を観た時点では恥ずかしいことに『市民ケーン』という映画の存在は知らず、あとから似ているという情報を聞いて、それから『市民ケーン』を観たのですが。)

これに自力で気付くことができたならすぐ周囲に言いふらしていたことでしょう。

ある作品と別の作品が「似ている」ことがわかると何がいいかというと、その作品の理解につながるということだと思います。実際僕は『桐島、部活やめるってよ』(2012)を理解していたことによって『ゼロ・ダーク・サーティ』(2012)のラストの意味を理解することが出来ました。『桐島』と『ゼロ・ダーク・サーティ』がどう関係があるんだという感じですが。

こういうことに気付くにはできるだけ多くの映画を観ればいいのでしょうが如何せん映画の歴史というのはすでに100年以上も続いており、過去に膨大な量の映画が作られているうえに、映画に影響を与える作品は小説やアニメなどに及ぶ場合もあります。そんな膨大な量の作品を一人で鑑賞するにはさすがに限界があります。そこで我らが北大映研が出てくるわけです。北大映研には映画を観ていないと死んでしまうような人たちが何人もいますからその人達と話をしていれば映画の解説が始まったり関係のある作品を教えてくれたりします。しかも、映研では実際にそういう映画を自分たちの手によって創ることが出来るかもしれないのです。こういう映画を作りたいと声をかければ協力してくれる人たちがいるのです。たとえ一年生でもその機会は与えられます。そんな映研に興味があればぜひ秋の新歓に来てみてはいかがでしょうか。

言葉で説明しちゃう映画は駄目だよね。行動や身振り手振り、表情で「ああ、この人彼女のこと好きなんだな」と察した直後に「僕は彼女のことを愛しているんだ(どーん!)」みたいなセリフがあったら最悪。もう観たくない。察すること大事。現実でも大事。

ただ、だからと言って上手く状況を説明するような視覚的な表現、演出をひたすら考えればいいとは俺はあまり思わない。もちろん大事だけど、それメインじゃない。製作者の意図とか正直どうでもいい。

『狂い咲きサンダーロード』のぐるぐる回るパンとか、何がしたいのか良く分からないけど、あの有り余る勢いが好き。説明とか意図とかそういうのの向こう側。

好きな映画の好きなシーンってただ映り込むものが好きなだけで(もちろんそこにはカメラとか照明とかいろんな工夫があるのだが)、べつに上手く説明したから好きなわけじゃない。映そうとする事が好きなんじゃなく、映っているものが好き。

学生のうちになんかそういうの撮りたいなぁと、4年にして思う。

最近の映画には演出意図から外れたものをあえて使うといったことが多いと思います。「NGへの偏愛」(@黒沢清)といってよいでしょうか。

例えばフィンチャーはそのような監督の代表格ですな。数十回のリテイクの中で演者を追い詰め、当初は予想もしていなかったものを引き出していく演出スタイルは「ソーシャル・ネットワーク」の話の鍵となるディスコミニュケーションに合致していると思います。キャラクター(マーク・ザッカーバーグ)の顔から演技的要素(社交性)は削ぎ落とされ、奇妙さが支配しています。

「狂い咲きサンダーロード」は監督の楽しみが暴走した結果、何だかわからないがよい、と思えるため安心できるのですが、フィンチャーの場合は監督の演出が全面に出ているため、というよりも演出、演技で出せないものを見せようとしているためか観客の関心が製作者の意図は何だ、この映画が伝えたいことは何だという問いに向かうように構造化されていると思うのです。ここがフィンチャーの魅力かつハッタリ野郎と言われる所以だと思います。

そうしてこのことは、現代の映画がいち監督の技量を逸脱して存在しているという問題に着地すると私は考えています。

この話はコメントでは述べきれないのでブログや部誌で発表していきたいと思いますね。

構図がカッコ良かったり、珍妙だったりするシーンは一見しただけで視覚的な快楽が感じられるし、そこにストーリー上の意味を見つけてしまえる場合などは一粒で2度おいしい思いができるね。そのシーンのことは映画を見終わった後でも印象に残っていて忘れづらい。仮に忘れていても、なんかの拍子に映画のことが記憶からサルベージされる時には必ずそういったシーンの画が頭に浮かぶ。

でかいスクリーンを使って視覚情報を観客の頭にぶち込めるのが昔から映画が持ってる強みだから、それを活かした映画は優れた作品になると思う。そんな作品を映画館で観られたら最高。『ゴーン・ガール』が楽しみです。